花大价钱买的海外三方归因平台,到底怎么用才不亏?

7/21/2025

每年为 MMP(Mobile Measurement Partner,如 Adjust, AppsFlyer)支付高昂的费用,但多数团队却只用了它最基础的报表功能,这导致了一个普遍的困境:

- 投放团队:只能看到安装/点击这类四则运算后的漏斗指标,或者一些通用的注册、购物等常见指标,无法定位具体的用户流失环节,优化投放如同盲人摸象;

- 业务和产品团队:不清楚各渠道用户的后续行为差异,无法与投放团队基于统一的数据口径协作,目标难以对齐;

- 研发团队:反复接到「新增 xx 埋点上报至 MMP」的额外需求,数据分析需求零散且重复,开发资源被大量消耗在「补丁式」的埋点工作上,同时消耗大量的发版时间;

- 管理层:感觉 MMP 工具的价值与其高昂的成本不匹配,成了「食之无味,弃之可惜」的成本中心。

问题的根源在于,归因数据和用户行为数据被人为地割裂在两个系统中。而打通这两者的关键,正是 MMP 提供的一项核心功能 —— 归因回调(Attribution Callback)。

什么是归因回调?它提供了什么关键信息?

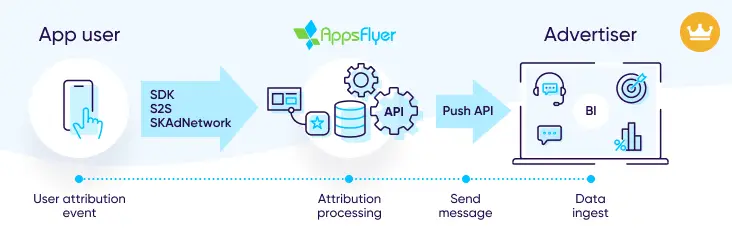

归因回调是一种服务器到服务器(S2S)的实时通信机制。每当有新用户通过广告下载并首次打开你的 App,MMP 的服务器就会立即向你指定的服务器地址发送一条请求,这条请求中包含了该次安装的全部原始信息。

这些信息主要分为两大块,是 MMP 后台报表中无法完整呈现的设备级明细:

- 广告归因信息:清晰地描述了用户的来源路径

- 媒体源 (

media_source):用户从哪个平台或 App 来的,如 facebook_ads, google_adwords; - 广告系列 (

campaign):属于哪个具体的营销活动,如 summer_sale_2023; - 广告组 (

adset) / 广告素材 (creative):具体是哪个广告组或素材带来的转化。

- 媒体源 (

- 设备与行为信息:提供了识别用户和反作弊的关键依据

- 设备 ID:如苹果的 IDFA 或安卓的 GAID,是链接用户的关键;

- IP 地址:用于判断地区和基础的反作弊;

- 时间戳:精确到秒的广告点击时间与 App 激活时间;

- 设备型号、操作系统版本等。

拥有这些原始数据,你看到的就不再是「今天 Facebook 来了 100 个安装」的汇总数字,而是:「一个设备 ID 为 XXX 的用户,在下午 3 点 15 分,点击了我们在 Facebook 上「New Paywall 测试」系列的视频广告 B,用他的 iPhone 16 下载并激活了 App,在 3 分钟之内完成了 Onboarding 流程」。

这,才是所有深度分析的起点。

核心玩法:将归因信息「写入」用户分析系统

获取回调数据只是第一步,真正的价值在于如何使用它。传统玩法是将其存入数据库用于对账和反作弊,但这远远不够。

核心玩法是:将归因信息作为用户属性,实时写入你公司核心的用户行为分析工具中(如 Google Analytics 4, 神策数据, Amplitude 等)。

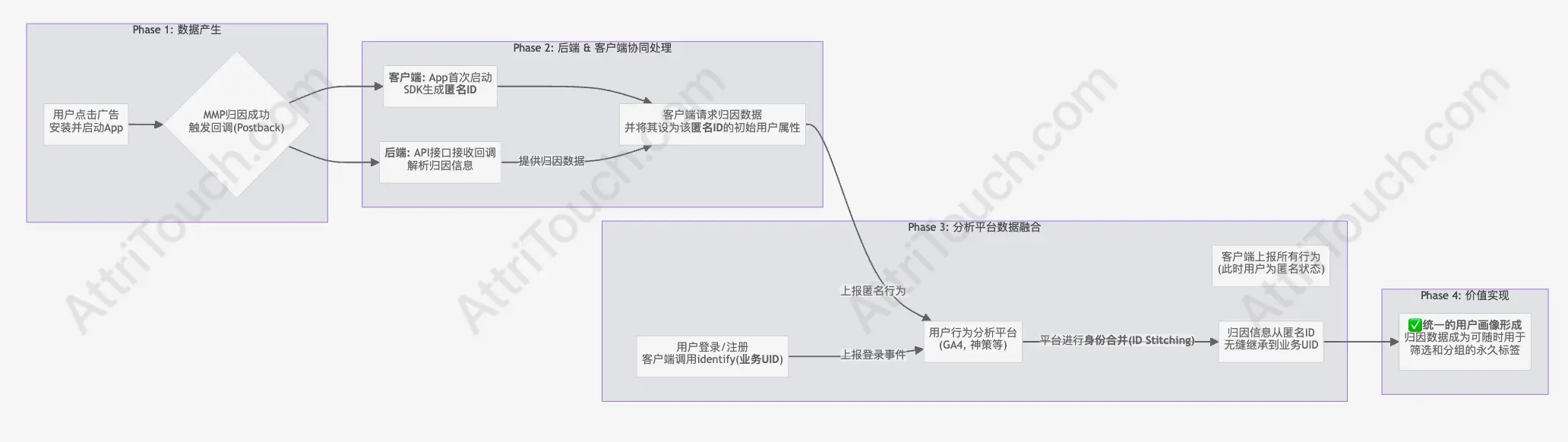

具体流程如下:

- 配置回调接口:在 MMP 后台设置一个接收回调的 API 接口,由公司后端开发实现;

- 数据写入:当接口收到 MMP 发来的归因数据后,不要仅仅是存储。在用户首次启动 App,分析工具 SDK 上报第一个事件时,后端或客户端就将解析后的归因信息(如

media_source,campaign)作为用户初始化时携带的用户属性,一并发送给分析工具; - 用户身份关联,这是确保数据连续性的关键:

- 对于非强制登录产品:归因信息会与分析工具自动生成的匿名 ID(如 GA4 的

pseudo_id,神策的distinct_id)绑定。这个匿名 ID 下的所有行为,就都天然带上了广告来源相关标签; - 对于强登录产品:当用户注册或登录时,客户端会调用分析工具的 login 或 identify 接口,将匿名 ID 与业务的 UID 进行关联。此时,分析工具会自动完成身份合并,之前记录在匿名 ID 上的所有用户属性(包括归因信息)都会无缝「继承」到该用户的正式 UID 上。

- 对于非强制登录产品:归因信息会与分析工具自动生成的匿名 ID(如 GA4 的

完成这一步配置后,奇迹发生了:归因数据不再是一张孤立的安装报告,而是融入了用户整个生命周期的行为日志中,成为了一个可以随时用于筛选和分组的维度。

一次性投入整合,解决团队的协作痛点

这种整合方式,可以彻底改变旧的工作模式引起的麻烦与割裂。在许多公司,投放团队使用的归因平台(MMP)和产品团队使用的分析工具是两套独立的系统。

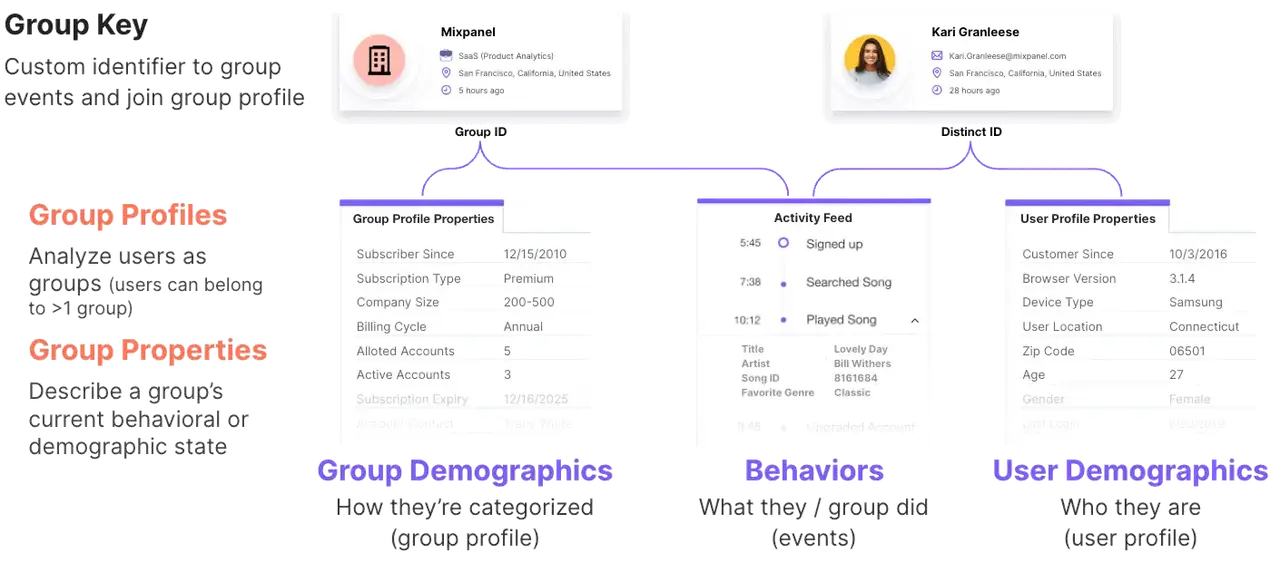

- MMP(归因平台)非常擅长回答「用户从哪来?」。它能清晰地告诉你,用户是来自 TikTok 的哪个广告系列,还是 Google 的哪个关键词。它的分组维度是设备和广告信息(如:渠道、广告组、素材、设备 ID)。但它对「这个用户是谁?在 App 发生了哪些行为?」知之甚少;

- 产品埋点分析工具则恰恰相反,它非常了解「这个用户是谁?在 App 发生了哪些行为?」。通过埋点,它可以记录用户的等级、最近活跃时长、是否付费用户、功能偏好,甚至可以通过算法模型,为用户主动打上像「高价值用户」、「7日流失预警」这样动态计算的画像标签。它的分组维度是丰富的、与业务紧密结合的用户属性。

现在,我们来看一个具体的场景:

投放团队想知道:我们上周花重点做的「好友对战榜单功能素材」,吸引来的用户质量到底怎么样?他们是容易流失的尝鲜党,还是能转化为长期使用 App 的留存用户?

在原先割裂的模式下,这个问题几乎无法直接回答。因为 MMP 只知道这些用户来自某个广告活动,但它完全不知道这些用户的「流失风险」是高是低。而另一边,分析工具里虽然有每个用户的「流失风险」标签,却无法清晰、准确地筛选出哪些人是「好友对战榜单功能素材」带来的新用户。最终,这个问题只能变成一个需求单,让数据工程师手动从两个系统导出数据,费力地进行匹配和分析,耗时耗力,结论也总会延迟。

如果工程师强行将相关信息(流失风险)写入到 MMP 平台,这个开发过程会更加漫长,并且,会受到 MMP 事件数量的限制,无法任意灵活的满足数据分析需求。这种协作的状态会带来许多卡点,令团队十分疲惫。而当归因回调和埋点系统关联后,「好友对战榜单功能素材」这个广告活动来源,就会自动作为一项用户属性,无缝同步到埋点分析工具中。

投放同学现在只需点几下鼠标,创建一个按「流失风险」高低分组的用户看板,再用「首次触达广告活动」这种属性筛选出「好友对战榜单功能素材」的用户。两个维度的交叉分析结果瞬间呈现,用户质量一目了然,决策效率天差地别,深度分析投放成效。

产品经理可以轻松对比不同广告素材用户的行为偏好。哪个广告活动引来的用户,最喜欢用我们的 A 功能?新功能推广广告带来的用户,7 日留存率和核心功能使用频次如何?这些问题都有了直接答案,能帮助产品和投放部门高速达成共识,协同优化。

研发团队只需进行一次性的回调接口开发和用户属性设置。此后,所有关于「不同来源用户的不同行为分析」的需求,都变成了业务团队在分析工具上的鼠标点击操作,极大地节约了沟通成本和开发排期,让研发可以聚焦在更有价值的产品功能迭代上。

这极大的节约了时间,提高了整体工作效率,把你的数据驱动引擎从蒸汽机改造成内燃机。

案例:某工具 App 如何用此方法提升 30% 的用户留存

一家工具类 App 的投放团队,长期依赖 MMP 后台观察数据。他们发现一个「功能点真人口播脚本」广告系列带来了大量安装,但用户的次日留存率极低,远低于平均水平。团队只知道「人来了,又走了」,但完全不清楚问题出在哪一步。

在打通归因回调与用户行为分析工具后,他们做了如下分析:

- 建立核心行为漏斗:App 激活 -> 完成新手引导 -> 使用核心功能 A -> 次日启动;

- 使用归因维度分组:将漏斗按广告系列 (

campaign)维度进行拆分对比。

分析结果一目了然:来自这个系列的用户,在「完成新手引导」这一步的流失率高达 90%,而其他渠道用户仅为 30%。团队立即复盘该系列广告素材,发现素材中着重承诺了一个特殊功能,但该功能在 App 内需要完成复杂的新手引导后才能解锁,同时有较深的互动路径。用户带着过高的预期进入 App,却在引导流程中快速失去耐心而流失。

解决方案:团队迅速调整了广告素材,准确沟通产品价值。调整后,该系列广告带来的新用户,新手引导完成率提升了 60%,次日留存率也提升了近 30%。整个问题的定位与分析,由投放负责人与产品经理在埋点事件分析平台完成,耗时不到半小时。

结语

将 MMP 视为一个报表工具,是昂贵的,每年承担大量的成本,在降本增效的企业经营环境下显得不太经济,让你的研发团队花上少量时间,开启「归因回调」,并与你核心的用户分析工具打通。这简单的一步,能将 MMP 的价值发挥得淋漓尽致,把分散的数据点连接成驱动决策的有力武器。让你花出去的每一分预算,都清晰地沉淀为可度量的用户资产。